18年一站式凈化廠房解決方案供應商

18年一站式凈化廠房解決方案供應商

服務熱線:

020-84211735

13902406190

一、空調制冷機房的能效指標

在制冷機房能效研究中,美國采暖、制冷與空調工程師學會,通過調研大量的公共建筑、工業建筑的實際案例,于2001年9月在全球率先提出制冷機房系統能效評價指標,并定義了冷水機組綜合部分負荷性能系數、冷機能效比和水系統運行輸送效率等,開創了高效空調制冷機房規范化建設的先河,詳見ASHRAE 189.1-2014《高性能綠色建筑設計標準》。 該標準率先定義了冷水機組綜合部分負荷性能系數(IPLV)、水系統輸送效率等指標,強調全生命周期能效評價。

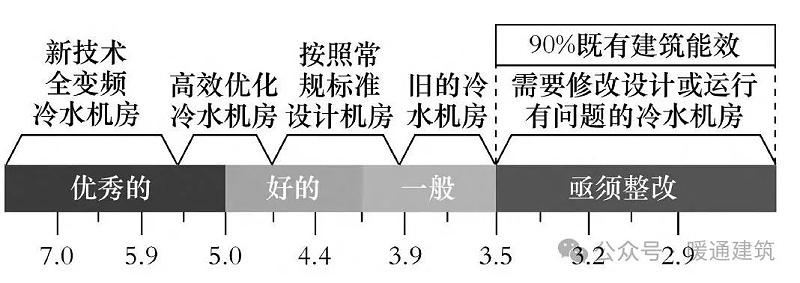

美國ASHRAE標準進一步細化了能效分級:EERa>5.0為高效機房,3.5~5.0為一般機房,<3.5則為需改造機房。我國高效制冷機房現行評價標準主要包括地方標準和團體標準兩類,目前尚無國家強制標準?

廣東作為科技創新最活躍的地區之一,在2017年率先推出了地方標準DBJ/T15-129-2017《集中空調制冷機房系統能效監測及評價標準》,從實際運行效果出發,構建了高效空調制冷機房的評價等級劃分、評價指標體系及方法,明確指出最高等級的高效空調制冷機房冷源系統能效比應該不低于5.0,為我國高效機房的推廣起到了率先示范和風向指引作用。

二、我國制冷機房能效現狀

我國制冷機房能效現狀不容樂觀——清華大學調研顯示,國內67個城市的制冷機房綜合能效普遍低于4.0,75%的機房能效處于ASHRAE標準的“需改造”區間,與國際先進標準水平差距顯著。這種差距既源于技術應用的不足,也反映了標準體系的不完善,凸顯了發展高效制冷機房的緊迫性。

高效制冷機房并非簡單的設備堆砌,而是以系統綜合能效為核心的整體解決方案。根據我國現行主流標準,冷源系統能效比(EERa)不低于5.0的空調制冷機房被定義為高效機房。

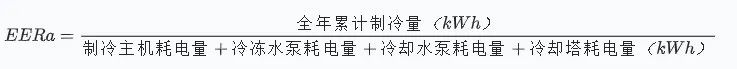

這一指標不同于單一設備的能效評價,而是涵蓋制冷主機、冷凍水泵、冷卻水泵和冷卻塔等全系統的綜合能效,其計算公式為:

三、高效制冷機房的未來趨勢與發展建議

1.技術發展方向

國產化軟件突破:需研發自主可控的負荷模擬內核,支持新材料、新構件模塊接入,如光伏建筑一體化(BIPV)與制冷系統的耦合模擬。

零碳能源融合:結合地源熱泵、分布式光伏等可再生能源,上海某項目通過光伏直驅冷卻塔風機,實現機房碳減排12%。

數字孿生技術:構建機房全要素虛擬模型,實時映射物理系統狀態,預測性維護可降低故障停機時間50%以上。

2. 完善標準與機制

制定國家標準:統一能效術語與測試方法,覆蓋制冷、制熱全系統,參考新加坡按建筑類型和制冷量分級的思路。

全過程責任機制:明確設計、施工、運維主體的能效責任,推廣“施工總承包+能效擔保”模式,某項目通過該模式使實際能效達標率從60%提升至95%。

第三方評價體系:引入獨立機構開展能效檢測,強化數據溯源,避免“重設計、輕運行”的形式主義。

通過標準引領、技術創新和機制保障,我國制冷機房能效水平有望在2030年前實現質的飛躍。目前國內有許多成功實施的案例,其高效機房不僅能帶來30%以上的能耗降低,更能推動建筑行業向綠色低碳轉型。